Am 18. Mai 2025 erscheint das Buch mit der CD und am 19. Juni 2025 die Musik auf allen digitalen Plattformen – davor gab es alle Songs auch schon als digitale Singles:

19. Juni 2025

15. Juni 2025

12. Juni 2025

09. Juni 2025

06. Juni 2025

03. Juni 2025

31. Mai 2025

28. Mai 2025

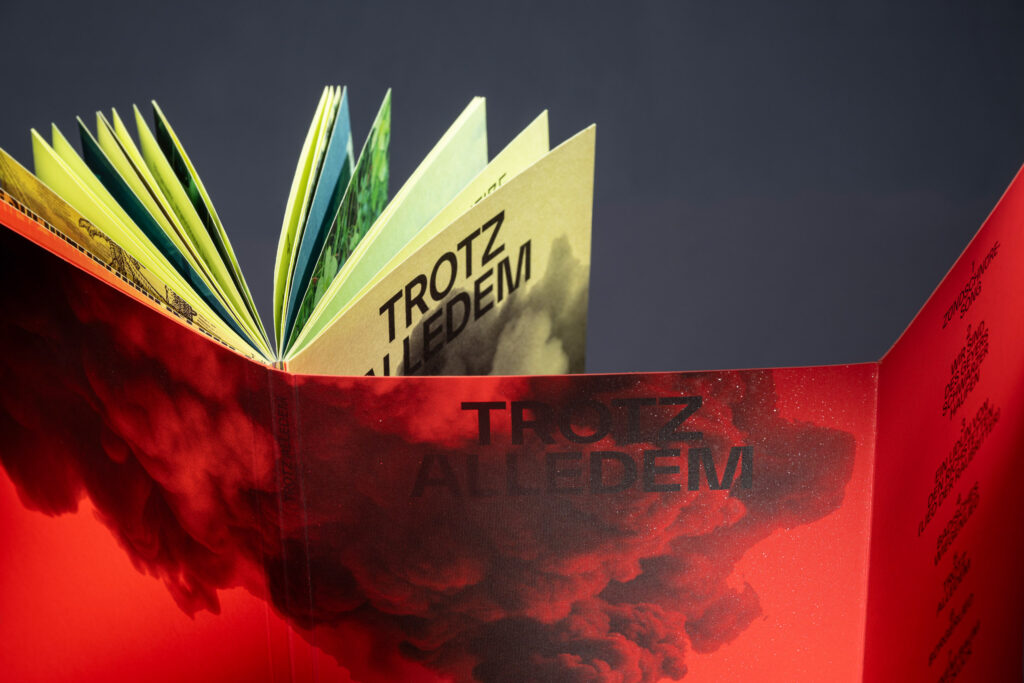

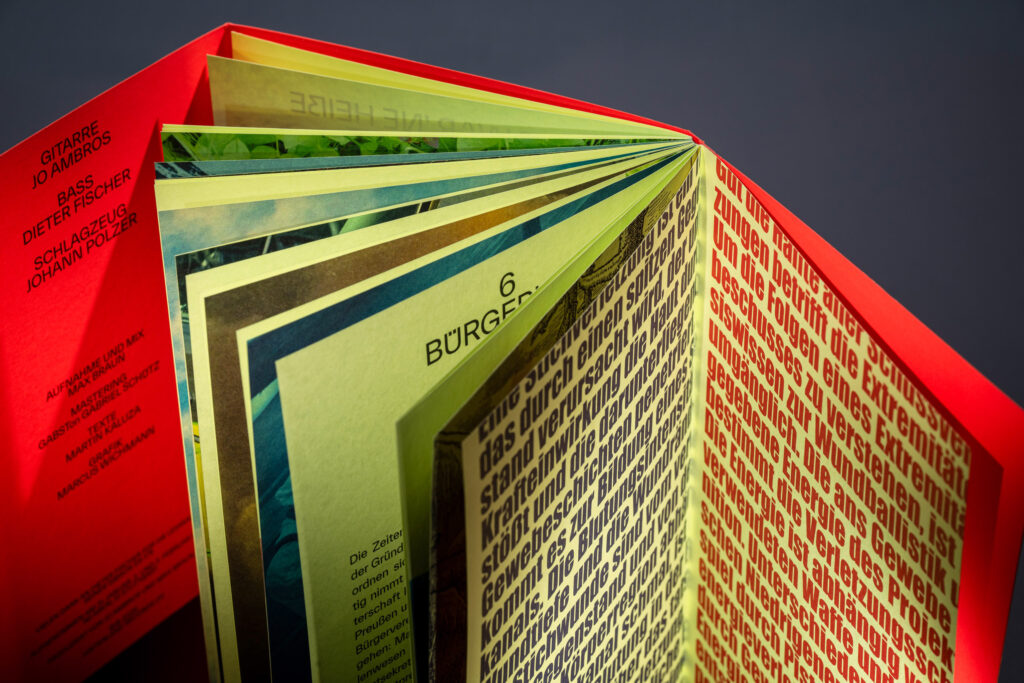

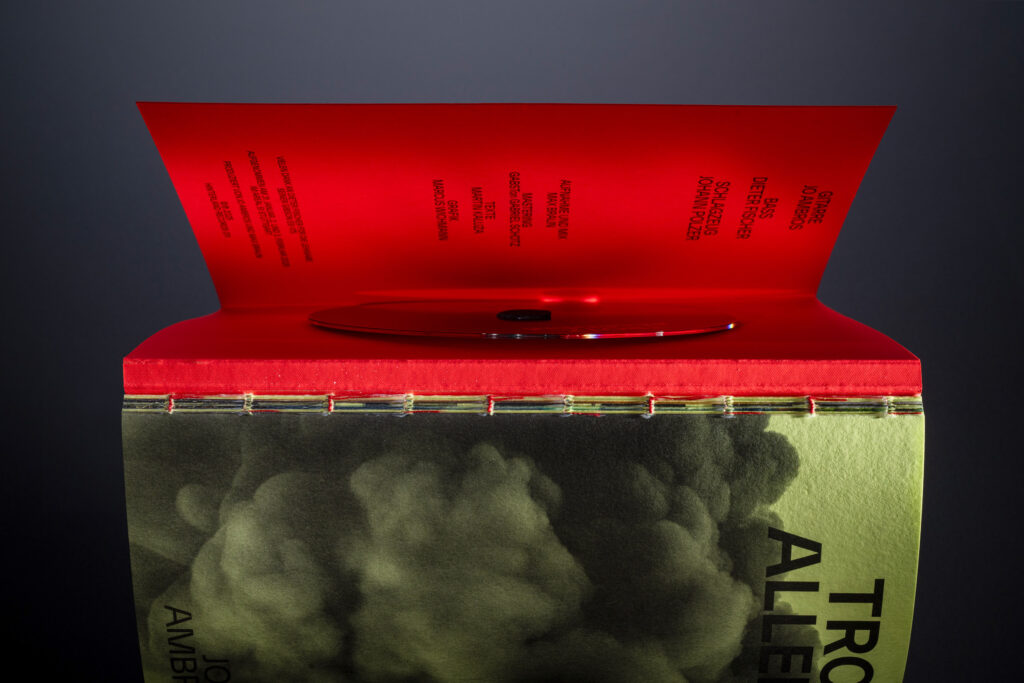

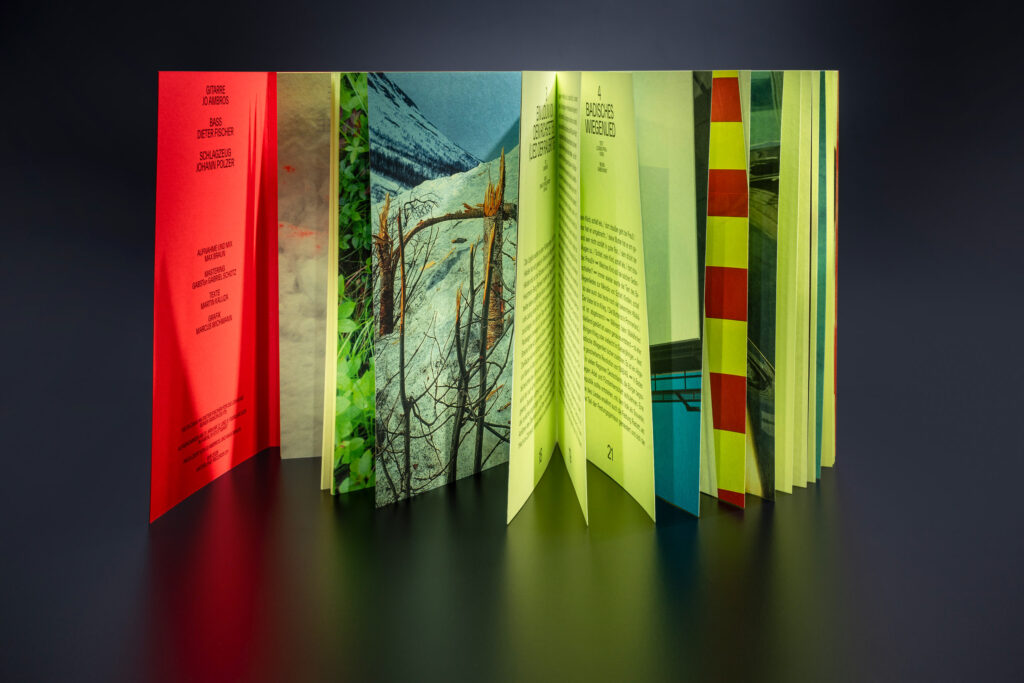

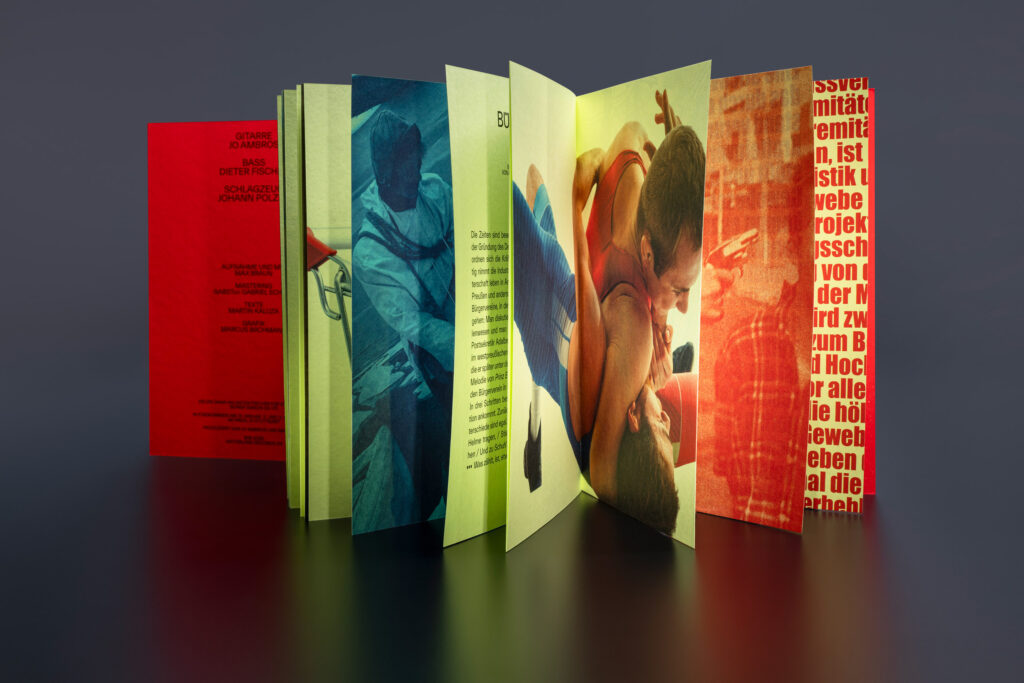

Marcus Wichmann ist für das wunderbare Artwork verantwortlich:

Fotos © Andreas Körner | www.filmhuebsch.de

.

.

Alle Texte stammen wieder von Martin Kaluza:

1 Zündschnüre-Song

Franz Josef Degenhardt

»Und als von tausend Jahren / nur elf vergangen waren / im letzten Jahr vom Krieg, // da lag die Welt in Scherben, / und Deutschland lag im Sterben / und schrie noch Heil und Sieg.« 1944, irgendwo im Ruhrgebiet, es ist kaum noch zu übersehen, dass Deutschland den Krieg verlieren wird. Zwischen abgestellten Zügen, Schrebergärten und Kaninchenställen leben Fänä und seine Freunde. Dreizehn, vierzehn Jahre sind sie alt, wachsen ohne Väter auf, denn die sind entweder im Krieg, gefallen oder im KZ ermordet worden. Sie selbst sind noch zu jung für die Flak. Immerhin müssen sie nicht zur Schule. Die ist zerbombt. Franz Josef Degenhardt kennt man vor allem als Liedermacher, sein Song Spiel nicht mit den Schmuddelkindern fehlt in keiner Folk-Liedersammlung. 1973 veröffentlicht Degenhardt, der zudem als linker Rechtsanwalt arbeitet, seinen ersten Roman, Zündschnüre. Jedes Kapitel ist einem anderen Kind gewidmet, das sich irgendwie durchschlagen und eine Haltung entwickeln muss. Fänä und seine Kumpanen (und eine Kumpanin) stehlen einen Eisenbahnwaggon mit 600 Litern Wein, transportieren Sprengstoff, überbringen Nachrichten, schmuggeln verfolgte Menschen aus der Stadt, brechen in einen Lagerraum der Wehrmacht ein und erbeuten dort kartonweise Kondome — nichts Essbares. »Ein Buch, das man mit der gleichen Spannung und dem gleichen Vergnügen liest wie Mark Twains Geschichten von Huck Finn und Tom Sawyer«, schrieb damals die ZEIT. Die Jugendlichen, die gar nichts anderes kennen als den Krieg, entwickeln eine Art solidarischer Resilienz. Und sie stehen für eine Hoffnung, dass diejenigen, die lange scheinbar vergeblich gekämpft haben, doch ihre Spuren hinterlassen. Den menschlichen Blick und die Hoffnung hat Degenhardt, der wie seine Protagonisten im Ruhrgebiet auf- wuchs, in den Zündschnüre-Song fließen lassen: »Und wie sie kämpften, litten / und lachten, liebten, stritten / in Solidarität, // das wird man dann noch lesen, / wenn das, was sonst gewesen, / ein Mensch nicht mehr versteht.«

2 Wir sind des Geyers schwarzer Haufen

Text: Hans Godwin Grimm, Kurt Zacharias u. a. nach einem Text von Heinrich von Reder aus dem Jahr 1885 (Der Arme Kunrad) neu gedichtet

Musik: Fritz Sotke (1919)

Welche Lieder über den Bauernkrieg kennen wir? Keine Frage: Die meisten von uns werden direkt an Wir sind des Geyers schwarzer Haufen denken. Kein anderes Bauernkriegslied ist so bekannt wie dieses: »Wir sind des Geyers schwarzer Haufen, heia hoho, / und wollen mit Tyrannen raufen, heia hoho, / Spieß voran, drauf und dran, / setzt auf’s Klosterdach den roten Hahn!« Der »rote Hahn«, klar, ist eine Metapher für züngelnde Flammen. Dreizehn Strophen hat das ziemlich brutale Lied. Man klagt dem Herrn, dass man Pfaffen nicht totschlagen darf, schickt die Kinder des Edelmanns in die Hölle, vergewaltigt seine Tochter, aber fordert eben auch ein gleiches Gesetz, »vom Fürsten bis zum Bauersmann«. Eine Zeile ist, ganz konkret, der Weinsberger Bluttat gewidmet, als Bauern vor den Toren der Stadt den Grafen Ludwig von Helfenstein und seine Begleiter töteten — am Ostermontag 1525. Ihr Anführer Florian Geyer entstammt einer reichen Familie aus dem unterfränkischen Giebelstadt. Der kriegserfahrene Adlige hat die Mittel, eine eigene Streitmacht aufzustellen und auszubilden. Sie ist von Weitem an ihrer schwarzen Kleidung zu erkennen. Warum er die Seiten wechselte und sich den Bauern anschloss? Die Historiker sind sich nicht sicher. Es ist aber gut möglich, dass er es aus Überzeugung tat. Allerdings, allerdings: Wir sind des Geyers schwarzer Haufen ist kein Lied aus der Zeit des Bauernkriegs. Geschrieben wurde es erst 1919, nach dem 1. Weltkrieg. Da ist der Held, den es beschreibt, schon fast 400 Jahre tot — und längst mythisch überhöht. Das Lied entstand im Umfeld der Bündischen Jugend, der überwiegend völkisch-national eingestellten Jugendbewegung, die aus Pfadfindern und der Wandervogelbewegung hervorgegangen war.

Die Musik stammt von Fritz Sotke, der später auch Lieder für die Hitlerjugend schrieb, der NSDAP und der SS beitrat. Der Text ist aus mehreren Quellen zusammengetragen. Der größte Teil ist aus dem Gedicht Der arme Kunrad abgeleitet, das Heinrich von Reder 1885 veröffentlichte. Eine Strophe trug Hans Godwin Grimm bei, eine andere Kurt Zacharias, ein paar Zeilen sind grob aus Geyers Zeit überliefert: Die Zeilen »Als Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann?« stammen aus dem englischen Bauernaufstand von 1381 und tauchen noch in anderen Liedern auf. Und die Passage »Wir wollen’s Gott im Himmel klagen, dass wir die Pfaffen nicht dürfen totschlagen« wird Hans Böhm zugeschrieben, einem bis dahin eigentlich unbekannten Viehhirten, der 1476 die Menschen zur Wallfahrt nach Niklashausen aufrief, ihnen Ablass von ihren Sünden versprach und die soziale Gleichheit der Menschen verkündete. Es sind zwar durchaus Lieder direkt aus der Zeit des Bauernkriegs überliefert. Allerdings haben nur die Texte überlebt. Zu welchen Melodien sie gesungen wurden, weiß niemand. Und vor allem: Viele dieser Lieder richteten sich gegen die aufständischen Bauern. Der Musikhistoriker Rochus von Liliencron hat eine ganze Reihe von Liedern zusammengetragen. Der oftmals hämische Tenor: Es lohnt sich nicht, eine Revolution anzufangen. So eindeutig der historische Geyer in dem damaligen Konflikt an der Seite der Bauern stand, so umkämpft war, wer ihn in späteren Jahren für sich in Anspruch nehmen konnte. Das hat mit Deutungskämpfen um den Bauernkrieg selbst zu tun. Mitte des 19. Jahrhunderts erklärt Friedrich Engels den Bauernkrieg zum Klassenkampf. Florian Geyer ist für ihn ein Vorläufer des proletarischen Revolutionärs. Im 20. Jahrhundert vereinnahmen die Nazis den Bauernführer. Was die mit einem solchen Revolutionär wollen? Der Bauernstand ist nach völkischer Lehre eine der Urkräfte des deutschen Volkes. Da lässt sich ein solcher Held gut einbauen. Nach dem 2. Weltkrieg stört es weder die Linken in der Bundesrepublik noch in der DDR, dass die Nazis solche Geyer-Fans gewesen waren. In der DDR sieht man in ihm den Kämpfer gegen den Feudalismus, benennt Straßen, Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (LPGs) und ein Grenzregiment nach ihm. Wir sind des Geyers schwarzer Haufen steht in Liederbüchern der Nationalen Volksarmee. Und in der Bundesrepublik? Man sieht Geyer — etwas gemäßigter — zunächst einmal als sozialen Reformer. Der Song wird an vielen Lagerfeuern gesungen. Und so konnte es passieren, dass ausgerechnet der Volkssänger der bundesrepublikanischen Konservativen einen Song über einen Sozialreformer ins Repertoire nahm: Eine der bekanntesten Aufnahmen von Geyers schwarzem Haufen stammt von Heino.

3 Ein lidlIn von den richstetten (Lied der Raubritter)

Text: unbekannt

Musik: Oswald von Wolkenstein (um 1440)

Das Unglück wartet an einem Frühlingsmorgen. Ein Zug Ulmer Händler hat sich gerade im Vilstal auf den Weg gemacht. Die Händler sind auf der Rückreise von der Frankfurter Messe, der Hauptmann Georg Rennwart begleitet sie. Reisen sind im Mittelalter keine ungefährliche Sache, vor allem wenn man so wertvolle Ladung dabei hat. Rund 250 Kilometer müssen die Händler zurücklegen, das sind zehn Tage, wenn man mit Lasttieren und Packwagen unterwegs ist. Sie haben schon den größten Teil der Strecke hinter sich, als sie bei Süßen in einen Hinterhalt geraten. Die Räuber nehmen fünfzehn Gefangene, erbeuten vierzig Pferde und Waren im Wert von fünftausend Gulden. Von dem Überfall berichtet das Lidlin von den richstetten. In der ersten Strophe wird der noch kühle Frühlingsmorgen beschrieben, samt Vogelgesang. Geradezu spöttisch entwickelt sich die Geschichte, wie die zunächst ungläubigen Ulmer der Situation gewahr werden. Anführer des Überfalls sind die Ritter Heinrich Schilling und Sigfried von Zülnhard, damals bekannt als Städtefeinde und Wegelagerer. »Wer fliehen kund / zur selben Stund / von seinem Bund / der blieb gesund.« Historiker haben die Angaben mit der Stadtchronik von Ulm verglichen und können nun ziemlich genau bestimmen: Der Überfall fand im Jahr 1440 oder 1441 statt. Im Lied werden die Kaufleute als Bauern bezeichnet. Auch wenn sie aus Ulm kommen und gar keine Äcker bestellen — aus Sicht der Ritter sind Städter »eingemauerte Bauern«. Die Räuber im Lidlin stammen aus dem niederen Adel. Seit die Landesfürsten zunehmend professionelle Armeen aufstellen, geht es mit dem Adel abwärts, Ritter werden schlicht nicht mehr gebraucht. Nun versuchen sie, sich irgendwie über Wasser zu halten — oft zulasten der Bauern. Die Städte haben noch nicht die Macht, die Sicherheit der Wege zu gewährleisten und planen bereits, sich in Bünden zusammenzuschließen. Das Lidlin ist (anders als Geyers schwarzer Haufen) tatsächlich in der damaligen Zeit entstanden, unmittelbar nach dem Überfall. Es zählt zu den seltenen Beschreibungen aus der Zeit, die einen Blick in die Innenwelt des Raubrittertums erlauben. Den Begriff der Raubritter übrigens verwendet damals noch niemand. Er wird erst 300 Jahre später gebräuchlich, gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Die letzte Stro- phe lässt ahnen, dass das Lidlin ein Trinklied war. Mit dem Geld der Ulmer lässt man es so richtig krachen: Das Liedlein ist nun angestimmt, in Neuhaus wird mit dem Ulmer Geld gespielt, da lebt man süß, das Leben ist kein Graus und groß ist der Krug! Die Überlieferung des Lidlins verdanken wir Rochus von Liliencron. Der 1820 in Plön geborene Musikhistoriker hat für Volkslieder Ähnliches geleistet wie die Brüder Grimm für Märchen. Unzählige Handschriften hat er aufgetan und ausgewertet und damit die deutsche Volksliederforschung begründet. Liliencron hat auch eine Antwort der Ulmer auf den Überfall gefunden. Ein suberlich litlin von den rütern ist eine gesungene Klage in 25 Strophen.

Einige davon sind vermutlich — wie es bei Volksliedern oft vorkommt — später hinzugedichtet worden. Warum sollte man auch eine beliebte Geschichte nicht etwas ausschmücken und den Genuss der Darbietung verlängern? Die Paarung aus Lied und Gegenlied jedenfalls ist selten, zumal unter den ohnehin nur spärlichen Überlieferungen aus der Raubritterzeit. Die ursprüngliche Melodie des Lidlins ist nicht erhalten. Die Melodie, die auf dieser Aufnahme zu hören ist, stammt aus einem Lied des damals populären Sängers, Dichters und Diplomaten Oswald von Wolkenstein, der selbst Ritter war und 1445 starb.

4 Badisches Wiegenlied

Text: Ludwig Pfau (1849)

Musik: Unbekannt

»Schlaf, mein Kind, schlaf leis, / dort draußen geht der Preuß! / Deinen Vater hat er umgebracht, / deine Mutter hat er arm gemacht, / und wer nicht schläft in guter Ruh, / dem drückt der Preuß die Augen zu. / Schlaf, mein Kind, schlaf leis, / dort drau- ßen geht der Preuß!« Welches Kind soll bei solchen Gedanken bitte schlafen? Immer wieder wurde der Text des Badischen Wiegenliedes zur Melodie von Schlaf, Kindlein, schlaf gesungen, so wie auch das heute noch viel bekanntere »Maikäfer, flieg! / Der Vater ist im Krieg. / Die Mutter ist in Pommerland, / Pommerland ist abgebrannt.« Während beim Maikäferlied nicht abschließend geklärt ist, wann genau es entstand — ob eher im Dreißigjährigen Krieg oder vielleicht im Siebenjährigen — lässt sich das Badische Wiegenlied sicher zuordnen. Es ist ein Abgesang auf die gescheiterte Revolution von 1848/49. In Baden hatten, wie in vielen Regionen Deutschlands, die Bürger begonnen, sich gegen Adel und Fürstenherrschaft aufzulehnen. Eine badische Republik sollte entstehen, mit dem Volk als Souverän. Eine Strophe des Liedes erwähnt auch die Festung Rastatt, wo der badische Teil der Festungsgarnison gemeutert und sich der Bürgerwehr angeschlossen hatte. Die reaktionären Nachbarstaaten schlugen den Aufstand nieder, unter der Führung Preußens: »Der Preuß hat eine blutige Hand, / die streckt er übers badische Land.« Neben der Schlaflied-Melodie von 1605 ist für das Badische Wiegenlied auch eine eigene Melodie überliefert, die allerdings eine Zeit lang in Vergessenheit geraten war. In den 1960er-Jahren entdeckt die Folk-Bewegung den Text für sich. Die Metapher des Schlafens passt in die Zeit, diesmal gemünzt auf politischen Stillstand in der Adenauerzeit — die 1968er-Studentenrevolte braut sich bereits zusammen. Das Duo Ulli und Fredrik schreibt eine neue Melodie, ebenso wie Dieter Süverkrüp oder Matthias Kießling von der Band Wacholder. In der historischen Vertonung wechselt das Badische Wiegenlied für die letzte Strophe vom düsteren G-Moll aufs optimistische G-Dur. Ein Stimmungswechsel, denn das Lied wagt einen optimistischen Blick in die Zukunft! Der Preuße geht nun nicht mehr in Baden umher, sondern er liegt — und zwar da, wo er den Vater schon hingebracht hat: unter der Erde. »Schlaf, mein Kind, schlaf leis, / dort draußen geht der Preuß! / Gott aber weiß, wie lang er geht, / bis dass die Freiheit aufersteht, / und wo dein Vater liegt, mein Schatz, / da hat noch mancher Preuße Platz!« Die allerletzte Zeile schließlich hat nun auch gar nichts mehr mit Einschlafen zu tun — sondern mit einem neuen Erwachen: »Schrei’s, mein Kindlein, schrei’s: / dort draußen liegt der Preuß!«

5 Trotz Alledem

Text: Robert Burns (1795), Ferdinand Freiligrath (1843 Und 1848) Hannes Wader (1977 Und 2006)

Musik: James Mcpherson (1795)

Juli 1977, auf der Freilichtbühne beim Volksfest der DKP-Tageszeitung Unsere Zeit tritt ein hagerer Liedermacher auf. Hannes Wader, Sohn eines Landarbeiters und einer Putzfrau, zupft die Gitarre wie ein amerikanischer Folksänger und singt dazu ein sozialistisches Kampflied nach dem anderen. Er ist gerade erst der DKP beigetreten, der Deutschen Kommunistischen Partei. Beim Song Trotz alledem singt das Publikum besonders begeistert mit. Der Titel ist ein Dokument der Enttäuschung: Weder die Proteste der 1968er noch die sozialdemokratische Regierung haben — so die Wahrnehmung damals — linken Idealen zur Umsetzung verholfen. Wader prangert auch Berufsverbote an, denn besonders Linke und Kommunisten werden in den 1970er-Jahren nach dem Radikalenerlass geprüft, bevor man sie Lehrer oder Professoren werden lässt. Das Establishment gibt sich so schnell nicht geschlagen. Wader trifft mit dem Song einen Nerv, vor allem beim Seitenhieb gegen die SPD jubelt das Publikum. Der Mitschnitt des Konzerts erscheint unter dem Titel Hannes Wader singt Arbeiterlieder. Viele seiner alten Fans kehren ihm zwar den Rücken, weil er der DKP beigetreten ist. Doch das Album wird zum Klassiker — die ZEIT nannte es einmal »Urmeter des sozialistischen Liedguts«. Einen Titel namens Trotz alledem hatte Wader zwei Jahre zuvor schon einmal auf Platte gepresst. Allerdings noch mit einem ganz anderen Text, der von Ferdinand Freiligrath stammte. Und auch das war nicht die erste Fassung des Liedes. Kaum ein Arbeitersong wurde so oft umgedichtet wie Trotz alledem. Nicht einmal die Melodie blieb immer die gleiche. Seine Geschichte begann 1795 in Schottland: A Man’s a Man for A’ That war der erste politische Song, den der Nationaldichter Robert Burns an seinen Verleger schickte. Bis dato hatte er vor allem Liebeslieder geschrieben. Nun forderte er die Unabhängigkeit Schottlands und machte sich für die Abschaffung der Sklaverei stark. Der schottische Komponist James McPherson schrieb die Melodie dazu. Freiligrath übersetzte das Lied 1843 ins Deutsche, voller Hoffnung auf ein demokratisches Deutschland, errichtet nach den Werten der französischen Revolution: »Ob Armut euer Los auch sei, / Hebt hoch die Stirn, trotz alledem! / Geht kühn den feigen Knecht vorbei, / Wagt’s, arm zu sein trotz alledem!« Gesungen wurde Trotz alledem nach einer neuen, von Heinrich Jäde komponierten Melodie, später sogar zum Trinklied Als Noah aus dem Kasten war. Im Sommer 1848 war das Feuer des Aufbruchs erstickt, die Revolution gescheitert. Freiligrath goss seine Enttäuschung noch im Juni in einen neuen Text: »Das war ’ne heiße Märzenzeit, / Trotz Regen, Schnee und alledem! / Nun aber, da es Blüten schneit, / nun ist es kalt, trotz alledem! / Trotz alledem und alledem, / trotz Wien, Berlin und alledem, / ein schnöder scharfer Winterwind / durchfröstelt uns trotz alledem!« Hannes Wader katapultiert den Song vor allem durch die Aufnahme von 1977 in jedes politische Lagerfeuerrepertoire. Auch andere Autoren dichten das Lied um: gegen Atomkraft; gegen die Unterdrückung in der DDR; gegen die Abkehr der FDP von der sozialliberalen Koalition; gegen Technisie- rung und Überwachung. Ein rechtsradikaler Liedermacher versucht, den Song an sich zu ziehen, so wie die extreme Rechte immer wieder versucht, sich Codes und Rhetorik linker Popkultur anzueignen. Und Hannes Wader? Auch ihn lässt der Song nicht los. 2006 textet er ihn erneut um. Sprachlich ist das neueste Trotz alledem nicht mehr so klar und elegant wie Freiligraths Märzenzeit-Lied und Waders 1977er-Fassung. Vielleicht, weil es für ein Kampflied ungewöhnlich dialektisch ist: Wader kritisiert den Kapitalismus, lehnt aber den Sozialismus in der Form ab, wie er real existiert hatte. Aus der DKP war Wader schon 1991 wieder ausgetreten.

6 Bürgerlied

Text: Adalbert Harnisch (1845)

Musik: Geschrieben zur Melodie von Prinz Eugen, der edle Ritter

Die Zeiten sind bewegt. Nach der Niederlage Napoleons und der Gründung des Deutschen Bundes auf dem Wiener Kongress ordnen sich die Kräfte in Europa erst langsam neu. Gleichzeitig nimmt die Industrialisierung Fahrt auf, große Teile der Arbeiterschaft leben in Armut, soziale Konflikte sind die Folge. In Preußen und anderswo gründen sich in dieser Zeit des Vormärz Bürgervereine, in denen man über die Dinge spricht, die alle angehen: Man diskutiert über Armut und Bildung, über das Gesellenwesen und man fordert ganz allgemein Mitsprache. Der Postsekretär Adalbert Harnisch schließt sich dem Bürgerverein im westpreußischen Elbing an. Er verfasst Gedichte und Lieder, die er später unter dem Namen Hans Albus veröffentlicht. Auf die Melodie von Prinz Eugen, der edle Ritter schreibt er ein Lied für den Bürgerverein in Elbing, das den Geist der Erneuerung atmet. In drei Schritten beschreibt er, worauf es in der jetzigen Situation ankommt. Zunächst einmal: Äußerlichkeiten und Standesunterschiede sind egal. »Ob wir rote, gelbe Kragen, / Hüte oder Helme tragen, / Stiefeln oder Schuh’. / Oder, ob wir Röcke nähen / Und zu Schuh’n die Fäden drehen: / Das tut nichts dazu.«

Was zählt, ist, etwas Neues aufzubauen: »Aber, ob wir Neues bauen, / Oder’s Alte nur verdauen / Wie das Gras die Kuh. / Ob wir für die Welt was schaffen, / Oder nur die Welt begaffen: / Das tut was dazu.« Und schließlich, der dritte Schritt, ein Call to Action, wie man heute sagen würde, ein Aufruf, sich zu organisieren und tätig zu werden: »Drum ihr Bürger, drum ihr Brüder, / Alle eines Bundes Glieder, / Was auch jeder tu’. / Alle, die dies Lied gesungen / So die Alten wie die Jungen: / Tun wir denn dazu.« Harnisch trifft den Nerv der Zeit, das Lied verbreitet sich schnell. Es ist kaum veröffentlicht, da wird es schon in Pillau gesungen, von Anhängern des gerade verbotenen Königsberger Bürgervereins. Man singt es unter Oppositionellen in den Böttcherhöfen bei Königsberg, weshalb es eine Zeit lang auch als Königsberger Bürgerlied bekannt ist. Nach dem Scheitern der Revolution 1848/49 entdeckt die Arbeiterbewegung das Bürgerlied für sich. Die Botschaft ist so universell und motivierend, dass sie sich nahtlos auch in diesen Kampf einfügt. In der Zeit der Weltkriege in Vergessenheit geraten, entdeckt die westdeutsche Folk-Bewegung das Bürgerlied in den 1960er-Jahren wieder, Hannes Wader und die Band Zupfgeigenhansel nahmen es in ihr Repertoire auf. In der DDR spielen Gerd Kern und Jack Mitchell es mit einem neuen Text im Oktoberklub.

7 Auf Einem Baum Ein Kuckuck

Text und Musik: unbekannt

Überliefert nach Ludwig Erk und Wilhelm Irmer (1838)

»Auf einem Baum ein Kuckuck / Sim sa la dim bam ba sa la du sa la dim / Auf einem Baum ein Kuckuck saß.« Dieses Kinderlied aus dem Bergischen Land kommt so leicht daher. Der kleine Kuckuck, von dem es handelt, sitzt einfach nur auf einem Baum. Zunächst. Denn dann kommt ein Jäger und schießt ihn tot. Begründung? Fehlanzeige. Der Kuckuck hat sich nichts zuschulden kommen lassen. Er hat keine Gans gestohlen, er hat keinem Kind ein Auge ausgehackt, er saß einfach da. Ihm wird nicht einmal vorgeworfen, ein fremdes Ei aus dem Nest geschubst zu haben, was man ja hätte verstehen können. Der fröhliche Zungenbrecher »Sim sa la dim bam ba sa la du sa la dim«, der das Ende jeder Strophe noch ein bisschen hinauszögert, lässt ahnen, wie kalt der Jäger den Kuckuck erwischt hat. Wer das Lied geschrieben hat, ist nicht überliefert. Im 16. Jahrhundert gab es mit Ein Gutzgauch auf dem Zaune saß einen Vorläufer. Das Schlimmste, was dem Vogel in diesem Lied passiert, ist allerdings ein Regenguss, von dem er sich schnell wieder erholt. 1838 halten die Volkslied- sammler Ludwig Erk und Wilhelm Irmer erstmals eine Fassung von Auf einem Baum ein Kuckuck saß fest. Studenten singen das Lied gern auf Kneipenabenden als sogenanntes Vexir- oder Pfänderspiel: Wer sich bei dem flotten Zungenbrecher versingt oder die weggelassene Silbe in die Stille hinein grölt, muss eine »Bierstrafe« zahlen. In der ursprünglichen Fassung endet das Lied mit dem Tod des Kuckucks. Doch schon bald werden entscheidende Strophen drangestrickt: »Und als ein Jahr vergangen war / Da war der Kuckuck wieder da.« Jetzt ergibt auch die Formel »Sim sa la dim« Sinn — es ist offensichtlich Zauberei im Spiel. (Heute singt man »Sim sa la bim«.) Kinder sehen: Ach, war gar nicht so schlimm, der ist ja wieder da! Doch in der turbulenten Zeit des Vormärz und der Revolution der Bürger gegen den Adel 1848/49 singen immer mehr Erwachsene das Lied (auch im Karneval übrigens). Der Kuckuck aus dem Kinderlied wird zum Mutmacher, zum Symbol für den Widerstand. Das Signal an jede Art von Jäger lautet: Mit deinem Gewehr kannst du uns nicht beeindrucken. Nächstes Jahr sind wir wieder da.